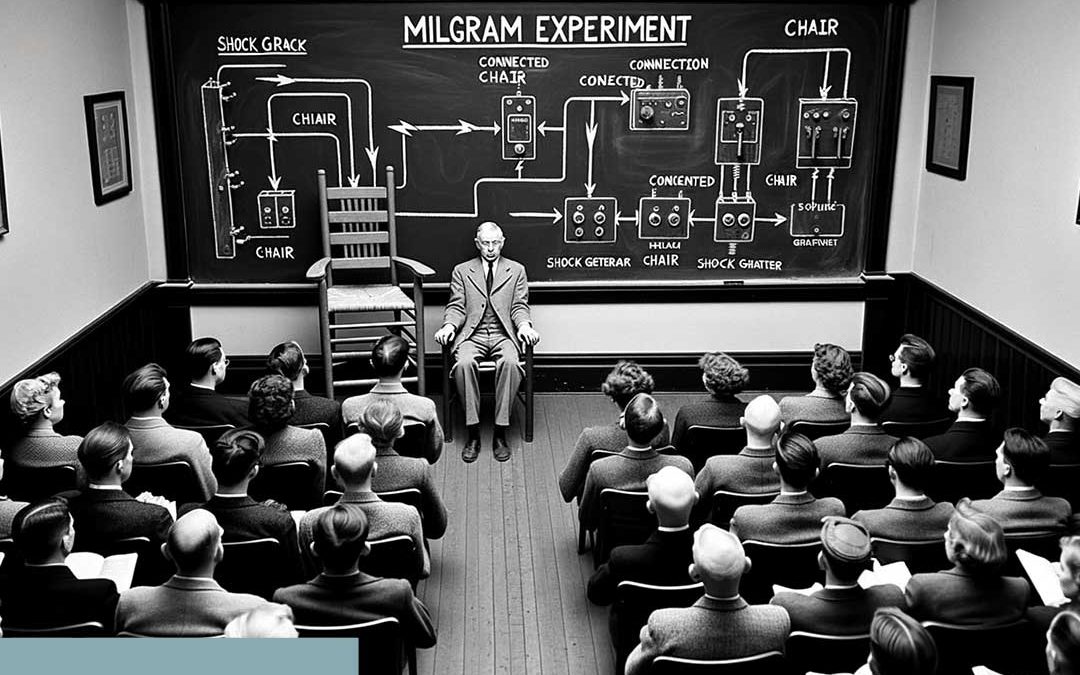

Es nehmen jeweils zwei Versuchspersonen an einem Experiment teil. Der Versuchsleiter erläutert den Probanden, daß untersucht werden soll, welche Auswirkungen Bestrafung auf das Lernen hat. Dazu werden die Teilnehmer durch Ziehen von Losen in Schüler und Lehrer unterteilt. Dieses Losverfahren ist allerdings manipuliert, da in Wahrheit immer nur ein Proband an dem Experiment teilnimmt. Er wird der Lehrer. Die andere Person, die am Experiment teilnimmt, der Schüler, ist ein Student der Universität, was der Proband jedoch nicht weiß. Der Versuchsleiter wurde von einem 31jährigen Biologielehrer einer Highschool gespielt, das Opfer spielte ein siebenundvierzigjähriger Buchhalter, der für diese Rolle ausgebildet war; er war irisch-amerikanischer Abstammung, die meisten Beobachter fanden ihn freundlich und liebenswürdig. Der Versuchsleiter erläutert nun das Experiment. Der Test beinhaltet, daß der Lernende eine Liste von Assoziationspaaren auswendig lernen soll und sein Partner, der Lehrer, wird ihn überprüfen. Man zeigt den Versuchsteilnehmern einen „Schockgenerator“ mit einer Instrumententafel. Auf dieser befinden sich dreißig Kippschalter. Diese Schalter sind aufsteigend angeordnet und gehen von 15 Volt („leichter Schock“) über mittlerer und schwerer Schock bis zu einer Voltstärke von 450 Volt.

Um das den Probanden zu verdeutlichen, war am Generator eine Plakette mit der Aufschrift „SHOCK GENERATOR, TYPE ZLB, DYSON INSTRUMENT COMPANY, WALTHAM, MASS., OUTPUT 15 VOLTS-450 VOLTS“ befestigt, die Kippschalter waren mit Voltzahlen von 15 bis 450 Volt beschriftet. Zusätzlich waren zu je vier Schaltern die Aufschriften „Leichter Schock“, „Mäßiger Schock“, „Mittlerer Schock“, „Kräftiger Schock, „Schwerer Schock“, „Sehr schwerer Schock“ sowie „Gefahr: Bedrohlicher Schock“ angebracht, die letzten beiden Schalter trugen die Aufschrift „XXX“. Die Aufgabe des Lehrers besteht nun darin, jedes Mal wenn der Schüler eine falsche Antwort gibt, die jeweiligen Schalter mit den sich steigernden Elektroschocks zu betätigen. Nach dieser Erläuterung folgt der Lehrer dem Versuchsleiter und seinem Assistenten in einen anderen Raum, wo ein elektrischer Stuhl aufgebaut ist. Der Schüler nimmt auf dem Stuhl Platz und wird an ihn gefesselt. Elektroden werden angeschlossen und mit dem Generator verbunden. An diesem Punkt des Experiments gibt der Lernende zu bedenken, daß er ein schwaches Herz habe. Der Versuchsleiter beruhigt den Mann mit der Aussage, dass die Schocks zwar äußerst schmerzhaft sein können, allerdings nicht zu dauerhaften Gewebeschäden führen. Wie bereits erwähnt, weiß der Lernende, daß er sich keine Sorgen zu machen braucht. Er ist der Assistent des Versuchsleiters, und die Wahl, wer Lehrer und wer Schüler wird, ist manipuliert. Selbstverständlich ist der Lernende auch nicht tatsächlich mit dem Stromgenerator verbunden, da es sich bei dem vermeintlichen Schockgenerator um ein Attrappe handelt. Von all dem ahnt die eigentliche Versuchsperson, der Lehrer jedoch nichts. Man hat ihm sogar einen Probeschock von 45 Volt zugemutet. Er ist also fest davon überzeugt, dass das Opfer im Nebenraum tatsächlich mit Stromstößen bestraft wird. Er hört, daß der Schüler jedes Mal, wenn er ihn bestraft, reagiert, als würden ihm tatsächlich Schmerzen zugefügt. Der Proband weiß nicht, daß es sich bei diesen Reaktionen um vorher aufgezeichnete Tonbandaufnahmen handelt und daß die Antworten des Schülers standardisiert sind. Nun beginnt das eigentliche Experiment. Der Lernende antwortet zu Anfang mehrmals richtig und einige Male falsch. Bei jedem Fehler bedient der Lehrer ordnungsgemäß den nächsten Knopf und bestraft somit seinen Schüler mit vermeintlich immer stärkeren Stromstößen. Beim fünften Schock angelangt (75 V), beginnt der Schüler zu stöhnen und zu klagen. Bei 150 Volt bittet das Opfer darum, das Experiment abzubrechen und bei 180 Volt schreit es, daß es den Schmerz nicht mehr aushalten könne. Nähert sich das Experiment dem Punkt, an dem der mit „Gefahr: Extremer Stromstoß“ gekennzeichnete Knopf vom Lehrer betätigt werden muß, hört er das Opfer im Nebenraum an die Wand hämmern. Der Schüler fleht regelrecht darum, daß man ihn aus dem Nebenraum befreien möge. Der Versuchsleiter erläutert dem Probanden, daß es sich bei dieser Reaktion natürlich um eine falsche Antwort handle und fordert den Lehrer auf, den nächsten Schalter mit der entsprechend höheren Voltzahl zu betätigen. Die Probanden dieses Experiments setzten sich aus einer Zufallsstichprobe wie folgt zusammen: 40% ungelernte und angelernte Arbeiter 40% Angestellte aus Handel und Gewerbe und 20% aus Fachberufen. Natürlich reagierten die Versuchspersonen auch emotional auf die offenkundige Notlage ihrer Opfer. Einige protestierten, andere schwitzten, zitterten, begannen zu stottern oder zeigten andere Zeichen der Anspannung. Dennoch gehorchten sie den Anweisungen des Versuchsleiters. Auffällig am Verhalten der Probanden war, daß sie häufig versuchten, ihr Opfer so wenig wie möglich wahrzunehmen und ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf den Versuchsleiter zu richten versuchten. Das geschah vermutlich, um die inneren Spannungen, die durch die wahrgenommenen Schmerzen des Opfers hervorgerufen wurden zu mildern, durch ein geschicktes Anpassungsverhalten die Situation zu ertragen. Dieses Phänomen bezeichnete Milgram als „Einstimmung auf die Autorität“.

Einige TeinehmerInnen bestritten, daß das Opfer tatsächlich schmerzhafte Schocks erhielt und viele leugneten einfach ihre Verantwortlichkeit, manche verlangten zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Experiments zusätzlich eine Versicherung, dass sie für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden können. Oder die Verantwortung wurde mit der Begründung auf das Opfer übertragen, daß es sich ja freiwillig gemeldet habe. Einige Vpn versuchten Spannungen zu reduzieren, indem sie zwar gehorchten, jedoch versuchten, die Schmerzen für das Opfer so gering wie möglich zu halten, indem sie den Schockgenerator nur kurz antippten oder indem sie dem Schüler die richtige Antwort durch überdeutliches Sprechen, zu verraten suchten. Die große Mehrheit seiner Versuchspersonen, mehr als 62 Prozent, gingen bis zum Ende der Skala (450 Volt), auch wenn einige Versuchspersonen durch vier sich steigernde Aufforderungen des Versuchsleiters (Bitte fahren sie fort! – Bitte machen sie weiter! – Das Experiment erfordert, daß sie weitermachen! – Sie müsse unbedingt weitermachen! – Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen!) dazu verbal gedrängt werden mußten:

Viele Versuchspersonen waren zwar der Überzeugung, sie sollten dem Schüler keine weiteren Schocks versetzten, konnten dies aber nicht in die Tat umsetzen. Vermutlich müßten sie sich im Falle eines Abruchs eingestehen, daß ihr vorheriges Verhalten falsch gewesen war. Allein dadurch, dass sie weitermacht, rechtfertigt sie ihre vorherige Handlungsweise. Somit ist dieser Wiederholungscharakter bereits ein Bindungsfaktor, der es der Versuchsperson erschwert, ungehorsam zu sein. Ein Abbruch des Experiments hätte, da die Probanden ja bezahlt wurden, auch den Charakter eines Vertragsbruchs, der nicht leichtfertig begangen wird. Milgram weist darauf hin, daß eine soziale Situation auch über die Selbsteinschätzung der Beteiligten definiert ist, die von den anderen Beteiligten respektiert werden muß. Das bedeutet, dass die Gehorsamsverweigerung auch aus dieser Perspektive ein soziales Mißverhalten darstellt, da es nicht möglich ist, die Schockverabreichung zu verweigern, ohne die Selbstdefinition des Versuchsleiters in Frage zu stellen.

Nach Beendigung des Experiments fand mit jeder Versuchsperson ein aufklärendes Gespräch statt, indem ihr gesagt wurde, da das Opfer keine Elektroschocks erhalten hatte. Jede hatte Gelegenheit zur Aussöhnung mit dem Opfer und zu einem ausführlichen Gespräch mit dem Versuchsleiter. Den ungehorsamen Probanden wurde das Experiment in einer Weise erklärt, die ihren Ungehorsam positiv bewertete, bei den gehorsamen wurde betont, dass ihr Verhalten und ihre Reaktionen normal gewesen seien. Nach Abschluss der Versuchsreihe erhielten die Teilnehmer einen ausführlichen Bericht, sowie einen Fragebogen, indem sie erneut ihre Gedanken und Gefühle bezüglich ihrer Teilnahme des Experiments ausdrücken konnten. Milgrams Experiment wurde vielfach wiederholt und in allen Fällen ließ sich ein signifikantes Maß an Gehorsam feststellen. So wurde das Experiment z.B. in Australien, Jordanien, Spanien und Deutschland wiederholt. Überall reagierten die Menschen ähnlich wie in Milgrams Versuch. Des weiteren zeigte es sich, dass Frauen sich ebenso gehorsam verhalten wie Männer. Milgram wurde für dieses Experiment heftig kritisiert. Man warf ihm vor, dass er die Regeln der Ethik in der psychologischen Forschung aufs Schwerste verletzt habe. Er habe den Versuchspersonen geschadet, indem er ihnen ein Stück Selbsterkenntnis aufzwang, das bei einigen der Probanden ein Trauma hinterlassen könnte. Einmal ganz davon abgesehen, dass die Versuchspersonen schlichtweg getäuscht worden sind. Milgram stellte dem entgegen, dass in Nachbefragungen 83,5 Prozent der gehorsamen Versuchspersonen und 83,3 Prozent der Ungehorsamen angaben, sie seien froh, an dem Experiment teilgenommen zu haben.

Erweiterungen und Replikationen des Experiments:

In einer Erweiterung des Experiments hat Milgram später gezeigt, dass der Anteil der bedingungslos gehorchenden Probanden drastisch abnimmt (auf 10 %), wenn sie zwei weitere „Lehrer“ an ihrer Seite haben und diese dem Versuchsleiter Widerstand entgegen setzen (Milgram 1965). Hinzu kommt, dass die Autorität des Versuchsleiters in diesen Studien von einem Wissenschaftler eines angesehenen Instituts der Yale Universität ausging. Was sozusagen per se eine Interpretation der Versuchsteilnehmer zuließ, an einem bedeutenden wissenschaftlichen Experiment bzw. an einer bedeutenden wissenschaftlichen Fragestellung mitzuwirken. Milgram selbst belegte diese Annahmen durch eine weitere Modifikation der Baseline seines Experiments. Er führte eine Reihe von Einzelstudien durch, in denen er die Gehorsamsbereitschaft seiner Versuchspersonen gegenüber eines Mitarbeiters der Yale Universität mit dem Gehorsam gegenüber eines Wissenschaftlers, dessen Arbeitsplatz sich in einem verwahrlosten Bürogebäude eine Geschäftsviertels in Bridgeport (Connecticut) befand, verglich. In dieser vergleichenden Studie stellte Milgram fest, daß in dem Experiment des Wissenschaftlers der Yale Universität 65 % der Versuchspersonen absoluten Gehorsam leisteten, während es in dem in Bridgeport durchgeführten Experiment 48 % waren. Daraus lässt sich folgern, daß fehlendes Ansehen auch die Bereitschaft zum Gehorsam reduziert. In einer weiteren Abwandlung des Experiments untersuchte Milgram, was geschah, wenn der Versuchsleiter in letzter Minute durch eine Ersatzperson ersetzt wurde. Nachdem dem Lehrer seine Rolle in dem Experiment erläutert worden war (allerdings noch bevor dem Probanden die Höhe der E-Schocks bekannt war), rief man den Versuchsleiter durch ein fingiertes Telefonat aus dem Labor. Ein anderer Teilnehmer (ein Gehilfe des Versuchsleiters) übernahm seine Rolle. Dieser Ersatzmann tat nun so, als wäre es seine Idee, die Elektroschocks nach jedem Fehler des Schülers zu erhöhen. Ansonsten verhielt sich der Ersatzmann ebenso wie der Versuchsleiter. Er bedrängte den Lehrer ebenso, mit den Elektroschocks weiterzumachen, wie es auch der Versuchsleiter getan hätte. In dieser Variante des Experiments sank die Zahl der absolut gehorsamen Versuchspersonen auf 20 Prozent. Damit war bewiesen, daß eine ausreichend legitimierte Autorität ein hohes Maß an Gehorsam den einzelnen Personen abverlangen kann, nicht jedoch eine beliebiger Mensch, der in die Rolle einer solchen Autoritätsfigur zu schlüpfen versucht. In weiteren Varianten des Experiments stellte Milgram fest, daß die Anzahl der absolut gehorsamen Versuchspersonen auf 25 Prozent sank, sobald der Versuchsleiter sich außerhalb des Raumes befand und seine Anweisungen per Telefon gab. Hinzu kam, daß einige Probanden, die das Experiment zwar fortsetzten, anfingen zu mogeln. Dies äußerte sich z.B. dadurch, daß sie dem Schüler schwächere E-Schocks verabreichten als das Experiment es eigentlich vorgab. Sie dachten auch nicht daran, dies dem Versuchsleiter etwa mitzuteilen und so zu verdeutlichen, daß sie von dem vereinbarten Verfahren abgewichen waren. Sie versuchten dadurch einerseits, den Anforderungen des Versuchsleiters gerecht zu werden und konnten andererseits ihren inneren Konflikt auflösen, indem sie die Schmerzen, die sie einem anderen Menschen zufügten, so gering als nur möglich zu halten. Das Gefühl, verantwortlich für das eigene Handelns zu sein, nimmt auch ab, wenn man sich als Teil einer größeren Maschinerie sieht. Milgram wies dies mit einer weiteren Variante seiner Versuchsparadigmen nach. In dieser Variante des Experiments waren es zwei Lehrer, die einen Schüler unterrichteten. In diesem Fall war der zweite Lehrer die echte Versuchsperson. Ihre Aufgabe war es, die Aufgaben zu verlesen und die Richtigkeit der Antworten zu überprüfen. In einer solchen Konstellation waren es 92,5% der Versuchspersonen, die den anderen Lehrer, also den, der die Elektroschocks ausführte, nicht daran hinderte, die maximalen Stromstöße zu verabreichen. Auch in der australischen Replikation von Wesley Kilham und Leon Mann machten die Versuchspersonen in der Helferrolle signifikant häufiger bis zum Ende mit als im Standardexperiment. Die Gehorsamsbereitschaft war allerdings deutlich niedriger als in der von Milgram durchgeführten Untersuchung. In einer weiteren Abwandlung des Experiments stellte Milgram fest, dass seine Versuchspersonen eher bereit waren, den Anweisungen des Versuchsleiters zu folgen, je weiter sie von ihrem Opfer entfernt waren. Hatten die Versuchspersonen Augenkontakt zu ihrem Schüler, waren nur 40 Prozent bereit, das Experiment fortzuführen, während es noch 62 Prozent waren, wenn sie „nur“ die Schreie ihres Opfers hören konnten. Ähnlich verhielt es sich mit Versuchspersonen, die aufgefordert worden waren, den Arm des Schülers auf die stromführende Platte herunterzudrücken, anstatt den weiter entfernten Schockgenerator zu benutzen.

Jerry Burger (2009) von der Universität in Santa Clara/Kalifornien musste lange mit dem „institutional review board“ seiner Universität verhandeln, bis er die Erlaubnis zu seinem „Replicating Milgram“-Experiment bekam. Der Versuchsaufbau wurde modifiziert, indem die Obergrenze für den höchsten scheinbaren Stromstoß auf 150 Volt begrenzt wurde und auch der Probestromstoß an die Probanden betrug nur 15 Volt. Die TeilnehmerInnen wurden über Zeitungsanzeigen, Faltblätter oder das Internet gesucht und ihnen für zwei 45-Minuten- Experimente insgesamt 50 Dollar versprochen. Der Leiter des Experiments erläuterte ihnen, dass die Auswirkung einer Strafe auf das Lernen untersucht werden solle. Dem Probanden wurde stets die Rolle des Lehrers zugewiesen und der „Schüler“ sollte sich 25 Wortpaare merken. Im Gegensatz zum letzten Mal wurden auch Frauen für das Experiment angeworben. Burger prüfte, dass Teilnehmer weder Psychologie studiert hatten noch das Milgram-Experiment kannten. Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen waren ausgeschlossen. 29 Männer und 41 Frauen wurden ausgewählt, an dem Experiment teilzunehmen. Bei Milgram befanden sich nur der Proband und der Studienleiter im Raum, während im Versuchsaufbau von Burger noch eine dritte Person im Raum anwesend war. Diese Person zeigte sich erschüttert über das Experiment, sobald aus dem Nachbarraum das erste Stöhnen (bei 75 Volt) zu hören war. Doch das hielt die wenigsten Probanden davon ab, den Anweisungen des Studienleiters zu gehorchen. Am Ende waren 63,3 Prozent bereit mehr als 150 Volt zu applizieren. Ohne den „Bedenkenträger“ waren es 70 Prozent, kaum weniger als im Originalexperiment von Milgram (82,5 Prozent). Für Burger zeigen die Experimente, dass die Ergebnisse von Milgram zeitlos sind. Frauen erwiesen sich als ebenso folgsam wie Männer. Was Burger ein wenig bestürzt, ist die Tatsache, dass auch die Anwesenheit des Bedenkenträgers die Teilnehmer nicht dazu brachte, stärker ihrem Gewissen zu folgen.

Identifikation stärker als Obrigkeitshörigkeit? Neuere Studien in der Nachfolge Milgrams von Reicher et al. (2012) zum Gehorsam zeigen, dass Obrigkeitshörigkeit möglicherweise gar nicht die entscheidende Einflussgröße für den Ausgang der Versuche gewesen war, sondern die Identifikation mit dem Studienleiter, der die Befehle gab, das Prozedere fortzusetzen. Befragungen von Sozialpsychologen und Studenten zu verschiedenen Varianten des Milgram-Experiments legen nämlich die Vermutung nahe, je mehr sich Probanden mit dem Studienleiter identifizieren konnten, desto eher waren sie gewillt, seinen Befehlen zu folgen. Verzögerte Wahrnehmung bei fremdinduzierter Bestrafung Wer anderen auf Befehl schadet, beruft sich gern darauf, dass er sich dafür nicht verantwortlich fühlt, wobei in einer neuen Studie gezeigt werden konnte, dass das Gehirn eigene Taten tatsächlich anders verarbeitet, als wenn sie auf eine Anordnung hin ausgeführt werden. Caspar et al. (2016) hatten sich gefragt, ob das Herausreden nach Taten, die anderen schaden, nur eine Ausrede ist, um sich vor Strafen zu schützen, oder ob sich Menschen dann tatsächlich weniger verantwortlich fühlen. Zwei Probanden saßen in einem dem Milgram-Experiment ähnlichen Versuch einander gegenüber und konnten einander Stromstöße verabreichen, sie wechselten einander in den Rollen ab und erhielten für jede Schädigung des anderen Geld. Ob sie schädigten, konnten sie in der einen Variante des Experiments selbst entscheiden, in der anderen half eine Autorität nach. Dabei ging es um den sense of agency, also darum, ob man sich für sein Handeln verantwortlich fühlt oder die Verantwortung delegiert. Dabei verrät der zeitliche Abstand der Wahrnehmung von Tat und Ergebnis auf der Ebene des EEG, wie direkt man die Folgen eigener Taten wahrnimmt. Wer freiwillig dem anderen etwas antat, um zu Geld zu kommen, sah Tat und Ergebnis zeitlich enger zusammen, und zwar im Abstand von 370 Millisekunden. Wer es unter Befehl tat, entlastet sich dabei durch verzögerte Wahrnehmung, denn der Abstand betrug in diesem Fall 437 Millisekunden. Im EEG zeigte sich, dass die Verarbeitung der Konsequenz im Gehirn beim Ausführen eines Befehls abgeschwächt war, verglichen mit der eigenen Entscheidung. Tut man also etwas mit schlechten Folgen, nimmt man es nicht so schnell wahr, d. h., man entkoppelt sich von der eigenen Aktivität. Wie schon frühere Studien zeigten, sind ereignisbedingte Potenziale stärker ausgeprägt, wenn ein Proband aus freiem Willen handelt, sodass nun in dieser Untersuchung bestätigt wurde, dass Zwang diesen Ausschlag des ereignisbedingten Potenzials reduziert. Handlungen unter Befehl werden daher von den Menschen so erlebt, als wenn sie passiv wären, denn das Gehirn scheint durch Zwang in eine Art passiven Modus umzuschalten und teilweise das spontane Verantwortungsgefühl zu verändern. Zwang reduziert offenbar basal jene Prozesse im Gehirn, die normalerweise die Wahrnehmung des eigenen Handelns und die daraus folgenden Konsequenzen miteinander verknüpfen. Keinesfalls können diese Forschungsergebnisse als Legitimation dafür gelten, etwa in Bezug auf eine kriminelle Handlung nur Befehle ausgeführt zu haben, denn obwohl sich Täter subjektiv als weniger verantwortlich empfinden, müssen vernunftbegabte Menschen wissen, dass sie für die Folgen ihres Tuns verantwortlich sind, unabhängig davon, ob sie das so empfinden oder nicht.

Vordrängen in der Schlange – ein anderes Milgram-Experiment Stanley

Milgram hat nicht nur dieses berühmte Experiment zum Gehorsam durchgeführt, sondern auch jenes zu sozialen Normen beim Schlangestehen. Milgram et al. (1986) ließen Assistenten in verschiedenen Warteschlangen dreist vordrängeln, d. h., diese reihten sich mit den Worten der Entschuldigung vor der vierten Person in die Schlange ein und zogen sich nach einer Minute wieder zurück, sofern sie nicht schon vorher vertrieben worden waren. Interessanterweise waren die Wartenden überwiegend tolerant, denn nur in zehn Prozent der Fälle versperrten sie dem Eindringling den Weg, lediglich in der Hälfte der Fälle protestierte überhaupt jemand, meist nur mit einer resignierenden Geste oder einem bösen Blick. Gesellte sich jedoch ein zweiter Vordrängler dazu, dann stieg der Protest auf über neunzig Prozent. Offenbar tolerieren Menschen einen Abweichler von der Norm, mehrere Abweichler jedoch nicht. Menschen versuchen eher andere vor Schmerzen zu bewahren als sich selber! Stanley Milgram hatte in seinen Experimenten vor allem gezeigt, wie sehr Menschen dazu bereit sind, anderen Schaden zuzufügen, wenn eine Autoritätspersonen ihnen erklärt, dass dieses Verhalten gerechtfertigt sei und einer guten Sache diene. Lengersdorff et al. (2020) haben nun ein Experiment mit Elektroschocks durchgeführt, wobei es ihnen aber nicht darum ging, die Autoritätshörigkeit zu überprüfen, sondern das prosoziale Verhalten, also die Neigung, etwas zum Nutzen anderer zu tun. In dieser Studie mussten die Versuchspersonen wiederholt zwischen zwei Symbolen wählen. wobei eines der beiden sehr oft einen schmerzhaften Elektroschock auslöste, während das andere nur selten zu einem Schmerz führte. Durch wiederholtes Ausprobieren sollten die Versuchspersonen lernen, durch welche Auswahl sie die Anzahl der schmerzhaften Schocks reduzieren konnten. Im ersten Teil der Versuche mussten die Versuchspersonen diese Entscheidungen treffen, um für sich selbst Elektroschocks zu vermeiden, im zweiten Teil hingegen mussten sie die Entscheidungen für einen zweiten Versuchsteilnehmer treffen, den sie vor dem Experiment kennengelernt hatten. Im Schnitt erwiesen sich die Probanden als effizienter beim Vermeiden von Stromstößen, wenn diese anderen Studienteilnehmern drohten, wobei die Probanden sensibler zwischen dem besseren und dem schlechteren Symbol unterschieden, wenn ihre Auswahl einen Mitmenschen betraf. Auch in deren Gehirn spiegelte sich dies in einer erhöhten Aktivität im ventromedialen präfrontalen Cortex wider, jenem Gehirnareal, das unter anderem für die Bewertung von Umweltreizen und Handlungsoptionen zuständig ist. Zudem kommunizierte dieses Hirnareal während Entscheidungen für die andere Person verstärkt mit dem rechten temporoparietalen Cortex, das für soziale Kognitionen verantwortlich ist wie der Perspektivenübernahme. Prosoziale Entscheidungen könnten daher durch ein Zusammenspiel von Gehirnregionen entstehen, die einerseits Bewertungsprozesse, andererseits auch soziale Informationen verarbeiten. Man schließt aus den Ergebnissen, dass prosoziales Verhalten spontan auftreten kann. Menschen sind offenbar besser darin, andere vor Schmerzen zu bewahren, als sich selbst zu schützen, was letztlich bedeutet, dass Menschen nicht immer egozentrisch handeln.