Wer verliebt ist, für den steht die Welt Kopf. Wie sehr die Liebe unser Empfinden beeinflusst, erforschen auch Neurobiologen und Anthropologen. Sie fanden heraus, dass Liebe nicht nur blind macht, sondern auch süchtig. Und das aus gutem Grund.

Das Wichtigste in Kürze

- Neurowissenschaftler glauben, dass man Liebe mit einer Sucht vergleichen kann. Im Körper und im Gehirn von Verliebten laufen zumindest ähnliche Prozesse ab.

- Auch der Schmerz eines Menschen, der verlassen wird, ist durchaus mit Entzugssymptomen zu vergleichen.

- Der Neurotransmitter Dopamin und die Hormone Vasopressin und Oxytocin werden bei Verliebten vermehrt ausgeschüttet.

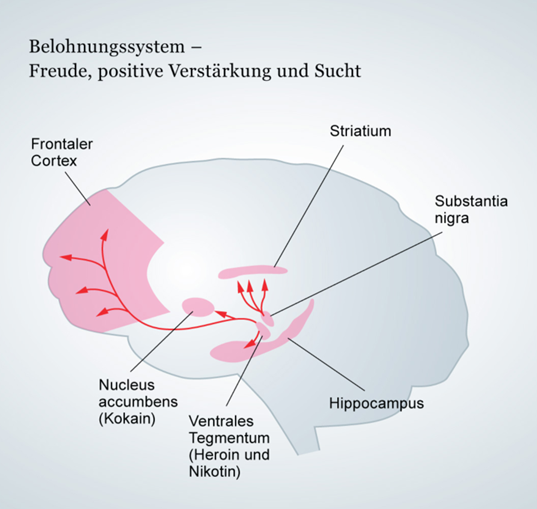

- Beim Anblick eines geliebten Menschen ist das Belohnungssystem besonders aktiv. Areale, die für Angst oder kritische Bewertungen zuständig sind, weisen dagegen eine verminderte Aktivität auf.

Erforschung der Liebe

In 170 Gesellschaften haben Forscher das Gefühl der Liebe nachgewiesen, bislang ist keine Bevölkerungsgruppe bekannt, welche die Emotion nicht kennt. Trotzdem war die Liebe bis in die 60er Jahre hinein kein Gegenstand empirischer Forschung: Die Beschäftigung mit dem Thema galt als unseriös. Erst 1957 wagte sich der Psychologe Harry Harlow an die Liebe heran – allerdings mit umstrittenen Experimenten. Er ließ junge Rhesusaffen ohne Mutter aufwachsen – und wies nach, dass das Fehlen einer Mutter-Bindung zu starken Verhaltensauffälligkeiten führt. Auch die Rolle des Bindungshormons Oxytocin wurde in Tierstudien nachgewiesen. Bevorzugtes Studienobjekt ist die Wühlmaus: Während amerikanische Präriewühlmäuse sehr gesellig sind und in festen monogamen Beziehungen leben, sind ihre Verwandten, die Gebirgswühlmäuse, äußerst ungesellig, haben aber zahlreiche Geschlechtspartner. Die Unterschiede im Verhalten der Tiere sind auf einer unterschiedlichen Anzahl an Rezeptoren für die Bindungshormone Oxytocin und Vasopressin begründet – und lassen sich durch die Gabe der Hormone manipulieren.

Das Herz rast, das Zeitgefühl schwindet und die Gedanken kreisen nur noch um die eine Person – wenn wir verliebt sind, steht die Welt Kopf. „Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit“, soll schon Platon gesagt haben. Die Anthropologin Helen Fisher von der Rutgers Universität in New Jersey, eine der bekanntesten Forscherinnen auf dem Gebiet der Liebe, formuliert es versöhnlicher: „Romantische Liebe ist eines der mächtigsten Gefühle auf dieser Welt.“

Doch was passiert eigentlich mit uns, wenn wir uns verlieben? Eine Antwort auf diese Frage suchen Forscher wie Fisher seit einigen Jahren, indem sie die Hirnaktivitäten von verliebten Studienteilnehmern untersuchen. So schickten die Neurobiologen Andreas Bartels und Semir Zeki vom University College London im Jahr 2000 17 frisch Verliebte in einen Kernspintomographen und maßen deren Hirnaktivität, während sich die Probanden Fotos von der geliebten Person und von Freunden ansahen.

Liebe macht tatsächlich blind

Die Resultate waren verblüffend: Sahen die Probanden Bilder der geliebten Person, waren andere Areale aktiv als bei einem Blick auf ihre Freunde. Besonders interessant war die Aktivität von Hippocampus, Nucleus caudatum, Putamen und Nucleus accumbens Die Hirnareale spielen im Belohnungssystem des Gehirns eine wichtige Rolle.

Hirnregionen jedoch, die für die Wahrnehmung von Angst zuständig sind oder für die kritische Bewertung anderer, waren beim Anblick der geliebten Person weniger durchblutet als üblich. „Es ist nicht verwunderlich, dass wir häufig überrascht sind von der Partnerwahl, die andere treffen, und uns fragen, ob sie den Verstand verloren haben“. Tatsächlich haben sie das. Liebe ist oft irrational, weil rationale Entscheidungen ausgesetzt oder nicht mehr mit der üblichen Strenge angewandt werden.“ Möglicherweise macht Liebe ja tatsächlich blind.

Süchtig nach Liebe

Schuld an der veränderten Wahrnehmung des Geliebten ist auch ein ganz besonderer Cocktail aus Hormonen und Neurotransmittern, die bei Verliebten im Gehirn ausgeschüttet werden.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Dopamin. Der Neurotransmitter, den viele als das „Glückshormon“ kennen, sorgt für ein gutes Gefühl und wird mit Belohnung, Euphorie, aber auch Suchterkrankungen assoziiert. Tatsächlich stellten Zeki und Bartels bei ihren Studien fest, dass Verliebte oder Liebende im Gehirn ähnlich auf die Bilder ihrer Liebsten reagieren wie Kokainsüchtige oder Alkoholkranke auf ein Bild ihrer Droge. „Wenn man die Daten interpretiert, kann man die Liebe durchaus mit einer Obsession oder Sucht vergleichen“, sagt Andreas Bartels, der heute am Centrum für Integrative Neurowissenschaften der Universität Tübingen arbeitet.

Wie Süchtige auf Entzug reagieren nach Ansicht von Helen Fisher übrigens auch Liebende, wenn sie verlassen werden: Sie durchleiden Schmerzen, werden depressiv und versuchen intensiv, den geliebten Partner zurückzugewinnen. Denn auch bei Liebenden, die verlassen wurden, ist das Belohnungszentrum noch immer aktiv, wie Fisher kürzlich an Hirnscans von verlassenen Partnern nachweisen konnte: „Das Belohnungssystem für Begehren, für Wünsche wird aktiver, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen“, sagt Fisher.

Das Belohnungssystem

Der Nucleus accumbens ist der Sitz des menschlichen Belohnungssystems. Es wird von Zellen im ventralen Tegmentum und mit dem Botenstoff Dopamin stimuliert und sendet Erregungspotenziale an andere Gehirnstrukturen, die Zufriedenheit und Freude auslösen. Auch bei der Entstehung von Süchten spielt das Belohnungssystem eine Rolle, genauso bei Liebe und Sex, weil neuroaktive Substanzen, wie Kokain, Heroin oder Dopamin in diese Mechanismen eingreifen.

Hormone fördern soziales Lernen

Neben dem Dopamin spielen jedoch noch zwei weitere Hormone eine wichtige Rolle: Vasopressin und Oxytocin werden bei Verliebten ebenfalls verstärkt ausgeschüttet. Beide gelten als Bindungs- Hormone. Vasopressin ist in dieser Funktion bislang hauptsächlich bei Tieren untersucht worden. Dort wird ein Zusammenhang mit der Bindungsfähigkeit bei Männchen vermutet.

Besser verstanden ist bereits die Funktion von Oxytocin. Das Hormon mindert Angst und Stress und trägt dazu bei, dass wir anderen Menschen vertrauen. Außerdem sorgt es für die innige Nähe von Eltern und Kindern und ist verantwortlich für die Bindung von Paaren. Es wird verstärkt ausgeschüttet, wenn Mütter ihre Kinder stillen, wenn wir angenehme Berührungen oder einen Orgasmus erleben – oder in die Augen eines geliebten Menschen schauen. Man geht davon aus, dass Oxytocin eine gewisse Lernfähigkeit auslöst, die aber spezifisch ist auf soziales Lernen. Dabei gebe es ein enges Zusammenspiel mit dem Glückshormon Dopamin: „Das Kind oder der Partner wird positiv assoziiert, löst im Gehirn eine Belohnung aus und man bindet sich an das Individuum.“

Nach welchen Kriterien wir aber die Menschen auswählen, in die wir uns verlieben, konnten die Wissenschaftler bislang noch nicht eindeutig klären. Sicher ist nur: Romantische Liebe ist ein grundlegender biologischer Mechanismus, der uns hilft, langfristige Partnerschaften einzugehen und unsere Kinder groß zu ziehen. „Liebe ist ein Bedürfnis, ein Drang wie Hunger oder Durst“, sagt Helen Fisher. „Es ist unmöglich, sie auszumerzen.“

Die Liebe – reduziert auf evolutionäre Aufgaben, Hormonschübe und Hirnaktivitäten:

Entzaubern die Forscher mit ihren Studien etwa das schönste Gefühl auf der Erde? Wir zumindest glauben weiterhin an die Magie der Liebe: „Die Empfindung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass man weiß, wie sie entsteht“. „Uns würde auch ein Picasso- Werk nicht weniger faszinieren, wenn wir sehen würden, wie er es gemalt hat.“