Wie das Gehirn das Fürchten lernt

Wie das Gehirn das Fürchten lernt

Vor Chefs, Hunden oder Spinnen fürchten sich Menschen nicht von Geburt an. Viele Ängste lernen wir erst im Laufe des Lebens. Das Gehirn ist dafür ideal eingerichtet: An alles, was es fürchtet, erinnert es sich besonders gut.

Das Wichtigste in Kürze

- Bei der Furchtkonditionierung wird ein bedrohlicher Reiz in der Amygdala mit einem vorher neutralen Reiz verknüpft.

- Die Amygdala ist verantwortlich für das Verknüpfen von Erinnerungen mit Emotionen.

- Emotionale Ereignisse brennen sich dank verschiedener, vom Gehirn ausgeschütteter Botenstoffe besonders tief in das Gedächtnis ein.

Krankhaft ohne Angst

„Wenn mir’s nur gruselte!“, sehnt sich auch der Junge, der in einem Märchen der Gebrüder Grimm „auszog, das Fürchten zu lernen“, – ein Wunsch, den Patienten mit dem Urbach-Wiethe-Syndrom kennen. Denn bei den Betroffenen verkalken die Gefäße innerhalb der Amygdala, sodass die umliegenden Zellen absterben. Ihr Furchtempfinden ist meist stark gestört.

Im Fachmagazin „Current Biology“ berichtete Justin Feinstein zusammen mit Kollegen von der University of Iowa von einer Patientin (abgekürzt SM): In einer Zoohandlung griff sie interessiert nach Schlangen und hätte auch gerne eine Tarantel angefasst. Weder die Geisterbahn noch der Film „Das Schweigen der Lämmer“ erschreckten SM. “Der einzigartige Fall der Patientin SM bietet einen seltenen Einblick in die widrigen Folgen, ein Leben ohne funktionierende Amygdala zu leben. Für SM waren die Folgen schwerwiegend“, schrieben die Neurowissenschaftler. Da sie Gefahren nicht erkannte, wurde SM Opfer zahlreicher Verbrechen. Patienten ohne funktionsfähige Amygdala leiden häufig unter einem weiteren Defizit: Emotionale Inhalte können sie nicht besser erinnern als neutrale.

Löschen der Furcht

Watsons Experiment mit dem kleinen Albert wurde häufig kritisiert. Nicht nur wegen einiger methodischer Mängel – Watson schlug nur gegen die Eisenstange, wenn Albert die Hand nach dem Tier ausstreckte – sondern auch, weil Watson den kleinen Albert nicht von seiner Angst kurierte. Am Ende des Experimentes fürchtete sich Albert nicht nur vor weißen Ratten, sondern auch vor Nikolausbärten, Kaninchen und Hunden. Doch Albert verließ die Klinik, in der Watson ihn entdeckt hatte, bevor der Psychologe die Angst wieder aus Alberts emotionalem Gedächtnis löschen konnte.

Das Verlernen der Furcht bezeichnen Psychologen und Neurowissenschaftler als Extinktion (siehe auch Themenkomplex „Verlernen“). Bei der Extinktion folgt auf den wiederholt dargebotenen konditionierten Reiz kein unangenehmer Reiz. Watson hätte also Albert die weiße Ratte mehrfach ohne gleichzeitigen Lärm zeigen müssen. Hierbei handelt es sich um einen eigenständigen Lernprozess, bei dem der ventromediale präfrontale Cortex beteiligt ist. Zellen aus diesem Bereich des Cortex senden Fasern zu hemmenden Zellen im lateralen Kern der Amygdala. Eigentlich wird die Furcht also nicht gelöscht, sondern lediglich gehemmt. Daher können Ängste vor allem unter Stress spontan wieder auftreten.

Spur der Angst

Entscheidend für das emotionale Erinnern sind die N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren, kurz NMDA-Rezeptoren in der Amygdala. Blockiert man bei Tieren die NMDA-Rezeptoren in der Amygdala, können sie keine neuen Ängste durch Konditionierung erwerben. Das Besondere an diesen Rezeptoren ist, dass sie nicht reagieren, wenn sie nur durch einen Reiz erregt werden, sondern erst, wenn ein zweiter Reiz kurz darauf folgt. Über die geöffneten Rezeptoren strömen Calcium- und Natriumionen ins Zellinnere ein, wodurch die Zelle empfindlicher auf eingehende Reize reagiert. Tritt beim nächsten Mal nur der Ton auf, kann er allein die Zelle erregen, ein Prozess, bei dem die so genannte Langzeitpotenzierung von Bedeutung ist Lernen von Zelle zu Zelle.

Die Erregung der Zellen im lateralen Kern wandert über verschiedene andere Kerne schließlich zum Ausgang der Amygdala: dem zentralen Kern. Wie ein General erteilt der zentrale Kern Befehle an verschiedene Strukturen des Zwischen- und Stammhirns, die die angeborenen Angstreaktionen auslösen, um das Tier für Flucht oder Kampf zu wappnen.

Albert schreit. Der Säugling dreht sich nach links, fällt vorne über, rappelt sich hoch – und krabbelt schließlich weg, so schnell er kann. Eine weiße Ratte hat den elf Monate alten Knirps erschreckt. Noch zwei Monate zuvor hatte Albert zutraulich die Hand nach dem Tier ausgestreckt. Doch dann wurde der kleine Junge im Jahr 1920 Proband des Psychologen John B. Watson von der Johns Hopkins University. Und der schlug immer dann mit einem Hammer kräftig gegen eine Eisenstange, wenn er Albert die weiße Ratte zeigte – bis schon der Anblick des Tieres den kleinen Albert weinen und flüchten ließ. Watson war es gelungen, Albert das Fürchten zu lehren.

Auf der Suche nach der Angst

Die Methode, die heute wenig kindgerecht erscheint, war bereits als Furchtkonditionierung aus Tierexperimenten bekannt: Wenn ein furchtauslösender Reiz oft kurz nach oder gemeinsam mit einem zweiten Reiz auftritt, erzeugt auch der bis dahin neutrale Reiz Angst. „Ich kenne kein Tier, das nicht konditioniert werden kann“, schreibt der Neurowissenschaftler Joseph LeDoux von der New York University. Offenbar hat sich erlernte Angst in der Evolution als sinnvoll erwiesen – und das auch beim Menschen. Das Kind, das nach der ersten Brandblase den Herd fürchtet, profitiert genauso von diesem uralten Mechanismus wie die Katze, die vor dem Bellen des Nachbarhundes erschrickt.

Manche Ängste lassen sich besonders schnell erlernen, etwa die Angst vor Schlangen: Schon in der Frühzeit überlebten Urmenschen eher, wenn sie sich gegenüber allem fürchteten, was sich schlängelte. Doch die meisten heutigen Gefahren bedrohten vor tausenden von Jahren niemanden. Wären Menschen nicht in der Lage, Angst zu erlernen, wären sie möglicherweise bereits ausgestorben: von Zügen überrollt, von Autos überfahren oder durch Stromschläge umgekommen.

Was beim Lernen und Erinnern der Angst im Kopf passiert, hat der Neurowissenschaftler Joseph LeDoux an Ratten untersucht. Er setzte die Nager in eine Versuchsbox, ausgestattet mit einem Lautsprecher und einem Bodengitter aus Metall. Wenn ein Ton erklang, spürte die Ratte gleichzeitig über das Metallgitter einen leichten, aber unangenehmen Stromschlag. Wie zu erwarten, reagierte sie nach kurzer Zeit mit großer Furcht auf den Ton.

Das emotionale Gedächtnis: die Amygdala

Als der Angstforscher jedoch die Amygdala des Nagers zerstörte, zeigte das Tier plötzlich keine Furcht mehr. Versuchstiere mit geschädigter Amygdala konnten das Fürchten gar nicht erst erlernen. Auch bei Menschen mit Störungen der Amygdala zeigte sich, dass dieses Areal für das Lernen von Angst unerlässlich ist. Dieses Hirnareal, aufgrund seiner anatomischen Struktur auch Mandelkern genannt, ist eine Ansammlung von Kernen tief im linken und im rechten Schläfenlappen, in unmittelbarer Nähe des Hippocampus.

Mit bildgebenden Verfahren konnten Neurowissenschaftler mittlerweile auch beim Menschen zeigen, dass die Amygdala gesteigerte Aktivität aufweist, wenn der Angstschweiß strömt und der Puls steigt. „Eine Ratte würde durch die Nachricht eines Börsencrashs niemals eine Panikattacke bekommen“, so LeDoux, „und ein Mensch fürchtet sich normalerweise nicht vor einer Katze. Doch die Weise, wie unsere Körper auf die Neuigkeit eines Börsencrashs reagieren, ist der Reaktion einer Ratte, wenn sie eine Katze sieht, sehr ähnlich.“

Doch was genau passiert in den Kernen, aus denen die Amygdala besteht? Der Thalamus, die sensorische Schaltzentrale des Gehirns, informiert den lateralen Kern der Amygdala sowohl über die Präsentation des Tones als auch über den unangenehmen Fußreiz. Am Tor der Amygdala werden die Informationen über den Signalton und den Stromschlag miteinander verknüpft. Die Zellen dort sind multimodal. Das bedeutet, sie können die Informationen verschiedener Sinnesorgane verarbeiten – also Gesehenes, Gehörtes, aber auch Schmerz oder Berührung. Dass der elektrische Reiz auf den Ton folgt, gräbt sich in das „Gedächtnis“ der Amygdala ein.

Die Amygdala ist ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird. Es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. Die Amygdala – zu Deutsch: Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt. © dasGehirn.info

Angst im Korrekturmodus

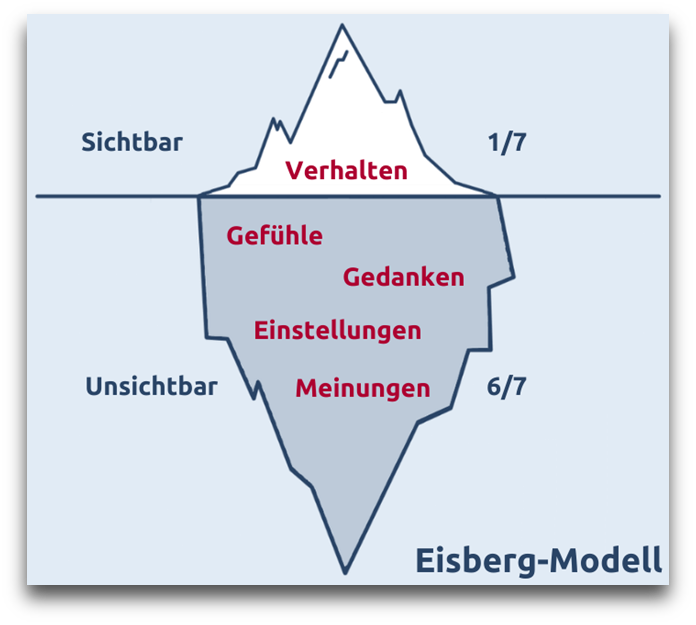

Das ungute Gefühl beim Erklingen des Tones, die emotionale Erinnerung, entsteht somit in der Amygdala. Doch für die bewusste Furcht benötigt der Mensch weitere Gehirnregionen: Den jeweiligen sensorischen Cortex, den unimodalen sowie den polymodalen Assoziationscortex und den Hippocampus. Wie die Amygdala erhalten auch diese Areale ihre Informationen vom Thalamus. Doch statt einer groben Skizze des Geschehens erhält und verarbeitet der Cortex eine detaillierte Aufnahme der Situation. Auf diese Weise kann er ähnliche, aber unterschiedlich bedrohliche Reize wie etwa zwei verschiedene Töne unterscheiden. Manchmal entpuppt sich durch die Analyse des Cortex die bereits aufwallende Angst der Amygdala als Fehlalarm: Der Einbrecher an der offenen Balkontür war doch nur der Vorhang im Wind.

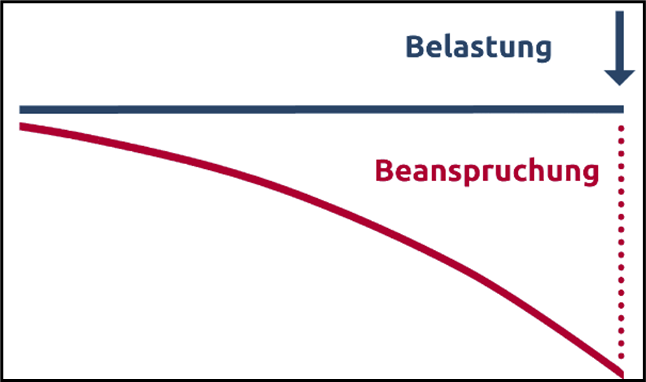

Haben sich Ängste erst einmal entwickelt, bestehen sie meist für lange Zeit. Denn Angst entsteht nicht nur im Gehirn, sie verändert es auch: Lernen von Zelle zu Zelle. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Angst wieder abzuschwächen – mit einer Art umgekehrter Konditionierung.

Wenn das Gehirn eine Angst erlernt, speichert es nicht nur genaue Informationen über den furchtauslösenden Reiz ab, sondern es merkt sich auch den Kontext. Schließlich ist eine Schlange auf dem Waldboden gefährlicher als eine Schlange hinter Glas. Dafür, dass wir uns solche Kontextinformationen einprägen, sorgt der Hippocampus im Schläfenlappen, der eine wichtige Rolle beim Merken und Erinnern von Fakten spielt.

Emotionale Erinnerungen haften besser

Die Verknüpfung der Emotion mit der Erinnerung hat einen Grund: Die Amygdala drückt den Erinnerungen den Stempel „wichtig“ auf. Deshalb können sich Menschen emotional aufgeladene Erinnerungen besser merken. Ängstigende Erlebnisse zu erinnern, ist besonders wichtig. Schließlich kann es das Leben retten, Höhen, Schlangen oder brutale Mitmenschen zu meiden. Daher aktiviert der zentrale Kern der Amygdala in einer furchteinflößenden Situation nicht nur das Kampf- oder- Fluchtsystem, sondern auch das emotionale Gedächtnis. Indem die Amygdala den Nucleus basalis im basalen Vorderhirn erregt, bewirkt dieser, dass in nahezu allen Strukturen des Cortex der Botenstoff Acetylcholin ausgeschüttet wird. Dieser Neurotransmitter unterstützt das Gehirn dabei, möglichst viele Sinneseindrücke aufzusaugen. Zudem sorgt die Amygdala dafür, dass verschiedene Stresshormone freigesetzt werden. Diese spielen eine wichtige Rolle, wenn Menschen sich emotionale Erlebnisse einprägen oder erinnern.

Dass Albert sich an das Scheppern der Eisenstange erinnerte, sobald er die Ratte sah, ist also ein genauso komplexer wie lebenswichtiger Mechanismus. Um Ängste vor Ratten, Hunden oder auch Chefs zu lernen, benötigt der Mensch nicht nur eine formbare Amygdala, sondern auch verschiedene Cortexareale und den Hippocampus. Nur so können wir den Dackel vom Rottweiler unterscheiden, die Angst vorm Hund bewusst empfinden und uns erinnern, wie uns einst ein Rottweiler in die Wade gebissen hat.