In der Ruhe liegt die Kraft- Default mode Network und das faule Gehirn

Das Wichtigste in Kürze

Verschiedene Regionen im Gehirn kommunizieren selbst dann miteinander, wenn wir stillliegen und an nichts Besonderes denken. Forscher entlocken diesen Ruhenetzwerken Hinweise auf veränderte Wahrnehmungsmuster, Krankheiten oder Lernvorgänge.

- Selbst wenn Probanden nur still im Scanner liegen, lässt sich zwischen bestimmten Hirnregionen Kommunikation nachweisen: Ihre spontane Aktivität schwankt über einen bestimmten Zeitraum in ähnlicher Weise.

- Netzwerke, die im Ruhezustand gefunden werden, decken sich häufig mit den Regionen, die bei bestimmten Aufgaben gemeinsam aktiv werden. Bekannt sind etwa visuelle, motorische oder Aufmerksamkeits-Ruhenetzwerke.

- Das sogenannte Default Mode Network dagegen ist im Ruhezustand sogar aktiver als bei vielen Denkaufgaben und wird deshalb oft in einen Zusammenhang gestellt mit dem Treibenlassen der Gedanken.

- Ruhenetzwerke können sich verändern, etwa bei Krankheiten, im Alter oder durch Lernvorgänge. Forscher arbeiten daran, diese Veränderungen für entsprechende Rückschlüsse zu nutzen.

- Bei allen Ruhenetzwerken ist aber bislang unklar, welche Information sie in Abwesenheit einer konkreten Aufgabe verarbeiten. Es könnte sich auch um einfache Taktgeber ohne echten Inhalt handeln.

„Ruhe“ ist im Gehirn ein relativer Zustand. Selbst wenn wir stillliegen und an nichts Besonderes denken, verbraucht das Hirn etwa ein Fünftel der vom Körper benötigten Energie für sich. Auch die Nervenzellen sind nicht still, das zeigen spontane Aktivitätsschwankungen im Magnetresonanztomografen. Sie geben Hirnforschern Hinweise darauf, dass manche Regionen selbst in diesem „Ruhezustand“ miteinander kommunizieren: Ihre Aktivität ändert sich über einen bestimmten Zeitraum in ähnlicher Weise.

Netzwerke aus solchen im Ruhezustand gekoppelten Hirnregionen sind in den letzten Jahren stark in den Fokus der Forschung gerückt. Sie sind relativ leicht zu messen, erklärt Valentin Riedl, Leiter der Forschungsgruppe Intrinsische Hirn- Netzwerke am Klinikum rechts der Isar in München: „Die einzige Aufgabe der Probanden ist, ruhig im Scanner zu liegen.“

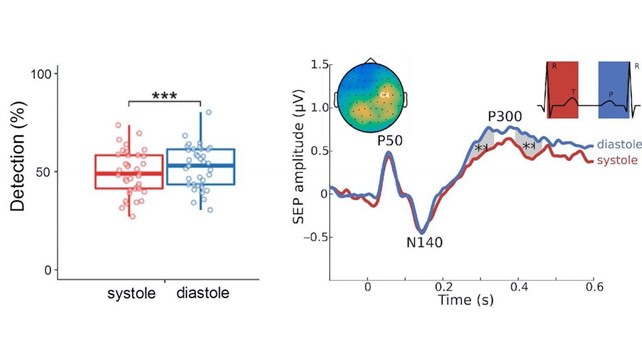

Synchrone Schwankungen

Viel Statistik fließt anschließend in die Auswertung: Nicht nur muss – wie stets bei der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) – die Aktivität einzelner Hirnregionen in mehreren Schritten berechnet werden. Anschließend gilt es, deren Zeitverläufe miteinander zu vergleichen. Ein Netzwerk wird darüber definiert, dass das fMRT- Signal in verschiedenen Regionen des Gehirns synchron schwankt. Die Annahme ist: Wenn weit voneinander entfernte Regionen derart synchronisiert sind, muss es zwischen ihnen Kommunikation geben. Diese so genannte funktionale Konnektivität kann sich mit der strukturellen Konnektivität decken, also damit, wie die direkten anatomischen Verbindungen per Nervenfaser verlaufen – sie muss es aber nicht.

Etwa ein Dutzend Ruhenetzwerke sind Forschern derzeit bekannt, die relativ konsistent in verschiedenen Studien immer wieder beschrieben werden. Die Mehrzahl dieser Netzwerke besteht aus Regionen, die auch bei spezifischen Aufgaben gemeinsam aktiv werden. So umfasste das erste Ruhenetzwerk, das der Biomediziner Bharat Biswal 1995 entdeckte, Regionen, die für gewöhnlich an der Bewegungssteuerung beteiligt sind. Auch Hirnregionen für das Sehen sind im Ruhezustand miteinander verknüpft. „Man hat auch Netzwerke für komplexere kognitive Aufgaben gefunden“, berichtet Riedl. Es sind Gruppen von Hirnregionen, die normalerweise bei Gedächtnis- , Aufmerksamkeits– oder Orientierungsaufgaben gemeinsam aktiv sind.

Ein Basiszustand des Gehirns?

Und dann gibt es das Default Mode Network. Der Name ist wahnsinnig intelligent gewählt, weil er einen Basiszustand zu beschreiben scheint. In einer 2001 veröffentlichten Studie mittels Positronen- Emissions- Tomografie wurde der Energieverbrauch des ruhenden Gehirns untersucht. Teile von präfrontalem Cortex, Praecuneus und Gyrus cinguli fielen auf, weil ihr Energieverbrauch zwar im Ruhezustand dem des restlichen Gehirns entsprach.

Bekamen die Probanden dann allerdings Aufgaben, verhielten sich diese Regionen sehr untypisch: Statt bei spezifischen ähnlichen Aufgaben die Aktivität zu steigern, sank diese stattdessen. Anders gesagt: Die Areale des Default- Netzwerkes waren offenbar in „Ruhe“ besonders aktiv.

Als Michael Greicius von der Stanford School of Medicine zwei Jahre später nachwies, dass genau diese Regionen auch funktional verknüpft sind – in Ruhe genauso wie bei einfachen Wahrnehmungsaufgaben – folgte schnell eine Welle weiterer Untersuchungen.

Es wurde bereits vermutet, dass das Netzwerk für eine kontinuierliche Beobachtung der Umwelt zuständig sein und diese Daten ständig auf ihre Relevanz bewerten könnte. Inzwischen wurde es auch in Bezug gestellt zum Treibenlassen der Gedanken, zu selbstbezogenem Denken – Themen, die in der kognitiven Psychologie etwa zeitgleich in den Fokus rückten, wie etwa Felicity Callard von der Durham Universität feststellen. Ja, sogar als Basis des menschlichen Bewusstseins an sich wurde das Default Mode Network diskutiert.

Großes kognitives Rauschen

Überhaupt ist bei allen Ruhenetzwerken noch völlig unklar, welche Information sie in Abwesenheit spezifischer Aufgaben verarbeiten. Ist doch die „Ruhe“ im Hirnscanner psychologisch „ein völlig unkontrollierter Zustand“. Jeder Proband denkt dabei an irgendetwas anderes. Der eine geht vielleicht seinen Einkaufszettel durch, während der nächste über seine Probleme grübelt oder die Scan- Impulse zählt. Die Forscher sprechen von einem „großen kognitiven Rauschen“. Dennoch gelte für die derart ermittelten funktionalen Verknüpfungen: „Was übrigbleibt, tritt dafür konsistent auf.“

So hat etwa eine Gruppe Forscher um Malaak Moussa von der Wake Forest School of Medicine, in Winston- Salem, North Carolina, 2012 einige der wichtigsten Ruhenetzwerke auch mit einem grundsätzlich anderen statistischen Ansatz gefunden. Diese Netzwerke wurden bisher hauptsächlich per fMRT ermittelt. Es gibt mittlerweile erste Studien, die näher an die einzelnen Nervenzellen herangehen und den fMRT- Ergebnissen elektrophysiologische Messungen gegenüberstellen. Dabei messen die Wissenschaftler Ströme im Hirn ihrer Probanden, sei es über den methodisch jüngeren Umweg der magnetischen Felder, mit Elektroden an der Schädeloberfläche oder bei Versuchstieren auch im Gehirn selbst. Diese Methoden liefern ein deutlich direkteres Maß für das, was in den Nervenzellen vorgeht, als die von Blutfluss und Sauerstoffzufuhr abhängigen fMRT- Werte. Doch auch anhand der Hirnströme lässt sich zum Beispiel nachvollziehen, dass etwa das Default Mode Network bei bestimmten Aufgaben seine Aktivitäten reduziert.

Eine Frage der Interpretation

Unklar bleibt trotzdem, ob die statistisch ermittelten Verknüpfungen eines Ruhenetzwerks einen echten Informationsfluss abbilden. Es kann sein, dass etwa im so genannten Aufmerksamkeits- Netzwerk laufend aufmerksamkeitsbasierte Prozesse ablaufen. Auch still im Scanner liegend könne ein Proband schließlich seine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf die Geräusche lenken. Als anderes Extrem sieht man die Möglichkeit, dass die Verknüpfungen innerhalb eines Ruhenetzwerks nur Ausdruck eines Synchronisationsmodus sind, in dem Regionen, die viel zusammenarbeiten, sich einen Takt setzen, der keinen Inhalt hat.

Andere Forscher gestehen den Ruhenetzwerken mehr Aussagekraft zu. Gerhard Roth hat einmal formuliert, dass das Gehirn überwiegend mit sich selbst beschäftigt sei. Im visuellen System zum Beispiel entstammen unter zehn Prozent der Aktivität der Retina, der Rest entfällt auf interne Verarbeitung. Entsprechend vermutet Andreas Engel vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, dass Ruhenetzwerke eher die eigenen, inneren Zustände des Gehirns abbilden. Ihn fasziniert vor allem, dass diese Fluktuation von Aktivität auf allen Lernprozessen, allem Vorwissen des Gehirns basieren. Und hier ergibt sich in seinen Augen eine faszinierende Schleife, denn das Gehirn ist permanent beschäftigt mit der Vorbereitung auf das, was der Außenwelt als nächstes an Reizen wohl einfallen mag. Diese Erwartungshaltung des Gehirns entspringt eben seinem Vorwissen – das dann wieder die Wahrnehmung der Außenwelt prägt.